In Deutschland leiden immer mehr Menschen an psychischen Erkrankungen, doch Therapieplätze sind rar. Seit einigen Jahren rücken deshalb Digital Mental Health-Angebote in den Fokus. Aber wie funktioniert die „Selbsthilfe per App“ überhaupt?

Psychische Erkrankungen sind leider auch heute noch für viele Menschen ein Tabuthema – und das obwohl allein in Deutschland etwa jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Das sind knapp 18 Millionen Menschen, die an Krankheitsbildern wie Depressionen, Burnout oder Angststörungen leiden. Laut der Deutschen Psychotherapeuten Vereinigung (DPtV), lag die Anzahl der Patientenanfragen im Sommer 2022 um etwa 40 Prozent höher als vor Corona. Bei den Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut*innen ist die Nachfrage sogar um 48 Prozent höher als vor der Pandemie.

Das sind erschreckende Zahlen, aber noch viel dramatischer ist die Lage, wenn man die ärztliche Versorgung betrachtet: Auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch müssen Betroffene derzeit durchschnittlich mehr als fünf Wochen warten, auf einen Therapieplatz fünf Monate.

Eine Verbesserung der ambulanten ärztlichen Versorgung in Bezug auf psychische Erkrankungen ist nicht in Sicht. Aus diesem Grund setzen immer mehr private und gesetzliche Krankenkasse auf sogenannte Digital Mental Health-Angebote. Das Potential derartiger Apps und Online-Kurse ist enorm, aber sie haben auch ihre Grenzen.

Mental Health-Apps verfolgen unterschiedliche Ansätze

Der erste große Vorteil von Mental Health-Apps liegt auf der Hand: Sie lassen sich in Sekundenschnelle herunterladen und sind rund um die Uhr überall auf der Welt verfügbar. Zudem ist die Hemmschwelle, eine App herunterzuladen und im Multiple-Choice-Verfahren ein paar Eingangsfragen zu beantworten, deutlich niedriger, als der Anruf in einer psychotherapeutischen Praxis.

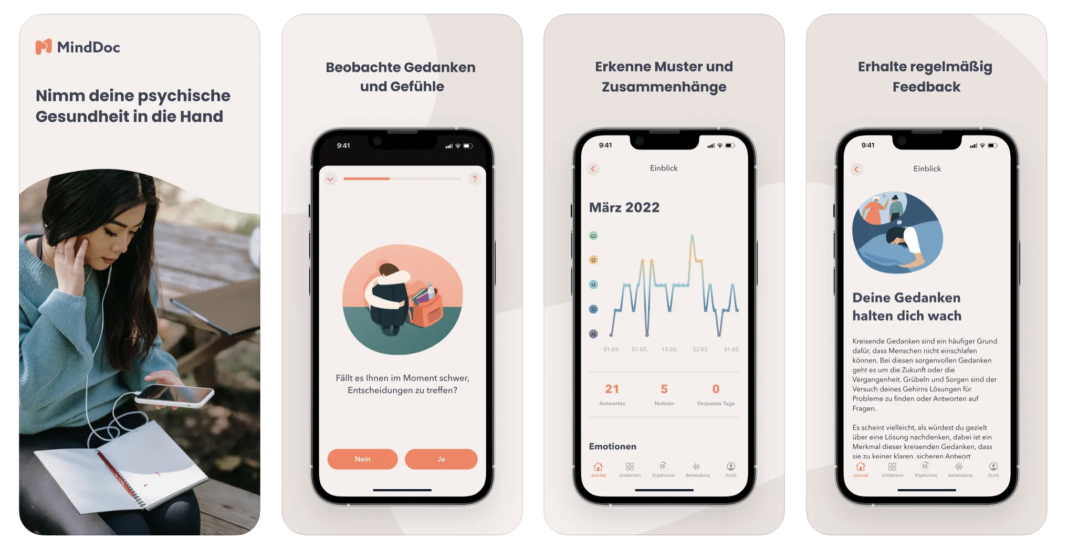

Prinzipiell lassen sich zwei Arten von Mental Health-Apps unterscheiden: „unguided“ und „guided“. Erstere sind weitestgehend standardisiert. Es gibt einen festen Katalog an Fragen und Inhalten. So führt man beispielsweise ein Gefühlstagebuch, schaut sich Videos an, liest Texte, bekommt bestimmte Übungen vorgeschlagen – und gibt im Anschluss der App Feedback, wie man sich damit fühlt. Alles läuft nach einem vorab definierten Schema ab. Eine derartige App kann zwar eine erste Anlaufstelle für Hilfesuchende sein, um beispielsweise die Wartezeit bis zur Verfügbarkeit eines Therapieplatzes zu überbrücken, aber individuelle Probleme erfassen und diese lösen, kann sie in aller Regel nicht. Dafür sind solche Apps aber auch die niederschwelligsten Angebote.

Ganz anders sieht die Sache bei den „guided“ Apps aus. Diese Angebote sind als vollwertige Psychotherapien konzipiert, allerdings mit dem Unterschied, dass sie online stattfinden und remote von zu Hause aus wahrgenommen werden können. Natürlich gibt es auch bei diesen Apps standardisierte Elemente, allerdings dienen diese lediglich als Ergänzung zu den wöchentlichen Videocalls mit den Psycholog*innen und Psychotherapeut*innen. Die Hürden sind jedoch deutlich höher. So muss zunächst geklärt werden, ob die Krankenkasse überhaupt die Kosten übernimmt – und dafür ist meistens ein persönliches Erstgespräch in einer Praxis notwendig. Immerhin lässt sich dieses über die Anbieter meist relativ kurzfristig innerhalb weniger Tage buchen.

In Mental Health-Apps steckt viel Potenzial

Da die Zahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen in absehbarer Zeit eher noch zunehmen wird, und nicht absehbar ist, dass kurz- bis mittelfristig mehr Therapieplätze zur Verfügung stehen werden, erscheint es durchaus sinnvoll, verstärkt in die Entwicklung leistungsfähiger Mental Health-Apps zu investieren.

Während „unguided“ Apps vor allem bei der Prävention wertvolle Dienste leisten können, ermöglichen „guided“ Apps echte Online-Psychotherapien. Hier sind die Krankenkassen gefragt, die Kosten für derartige Angebote auch zu übernehmen. Inzwischen haben zwar die meisten gesetzlichen und privaten Krankenkassen „unguided“ Apps im Angebot, aber die Kosten für individuelle Online-Therapiestunden übernehmen nur wenige – obwohl nachgewiesen ist, dass auch eine Behandlung per Videocall genauso wirksam ist, wie in einer Praxis, sofern sich beide Parteien bewusst darauf einlassen.